ストレージのギモン解決!

—— 産業用NAND型フラッシュメモリーの基礎から応用まで

NAND Flash

NANDフラッシュ関連Q&A

NANDフラッシュの仕組みと特性を理解する

-

民生向けと産業向けストレージ製品の違いは?

産業向けストレージ製品は、民生向け製品と比較して以下の特徴を持ちます:

産業向けストレージ製品は、民生向け製品と比較して以下の特徴を持ちます:

・長期保証期間と長寿命設計

・長期供給保証、BOM固定

・広温度範囲対応(インダストリアルグレード:-40℃~+85℃)

・厳格な産業向け試験条件と全数出荷検査

・ハードウェア/ソフトウェアのカスタマイズ対応

・充実した技術サポートと解析対応

・市場変動の影響を受けにくく価格が安定 -

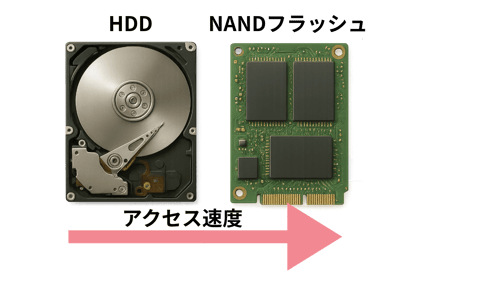

NANDフラッシュとHDDの違いは?

NANDフラッシュとHDDの主な違いは記録方式にあります。HDDは磁気ディスクに情報を記録するのに対し、NANDフラッシュは半導体メモリセル内の電荷(電子)を利用してデータを記録します。NANDフラッシュは可動部がないため、HDDと比較して高速アクセス、低消費電力、高い耐衝撃性を実現しています。一方、書き込み回数に制限があるという特性があります。

NANDフラッシュとHDDの主な違いは記録方式にあります。HDDは磁気ディスクに情報を記録するのに対し、NANDフラッシュは半導体メモリセル内の電荷(電子)を利用してデータを記録します。NANDフラッシュは可動部がないため、HDDと比較して高速アクセス、低消費電力、高い耐衝撃性を実現しています。一方、書き込み回数に制限があるという特性があります。 -

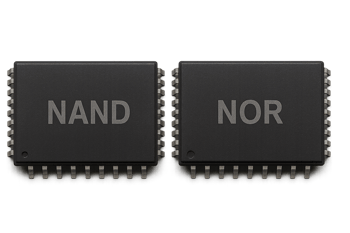

NANDフラッシュとNORフラッシュの違いは?

NANDフラッシュは大容量ストレージ向けで、シーケンシャルアクセスに適しています。SSDやUSBメモリなどの大容量記憶媒体に使用されます。一方、NORフラッシュは小容量でバイト単位のランダムアクセスが可能なため、装置のファームウェアや組み込みシステムのコード実行用途に適しています。NANDフラッシュは書き込み速度が速く大容量化に向いていますが、NORフラッシュは読み出し速度が速く信頼性が高いという特徴があります。

NANDフラッシュは大容量ストレージ向けで、シーケンシャルアクセスに適しています。SSDやUSBメモリなどの大容量記憶媒体に使用されます。一方、NORフラッシュは小容量でバイト単位のランダムアクセスが可能なため、装置のファームウェアや組み込みシステムのコード実行用途に適しています。NANDフラッシュは書き込み速度が速く大容量化に向いていますが、NORフラッシュは読み出し速度が速く信頼性が高いという特徴があります。 -

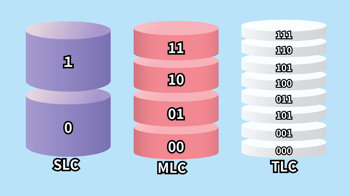

NANDフラシュの種類(SLC, 2D-pSLC, MLC, 3D-TLC, 3D-pSLC)について

NANDフラッシュには以下の種類があります:

NANDフラッシュには以下の種類があります:

・SLC (Single-Level Cell): 1セルに1ビットのデータを格納。高い耐久性(約10万回の書き換え)と信頼性、高速なパフォーマンスを持ちますが、容量あたりのコストが高いです。

・MLC (Multi-Level Cell): 1セルに2ビットのデータを格納。SLCに比べて容量が2倍になりますが、書き換え回数(約3,000回)が低下します。

・TLC (Triple-Level Cell): 1セルに3ビットのデータを格納。高容量化が可能で低コストですが、書き換え回数(約3,000回)がさらに減少します。

・pSLC (pseudo-SLC): MLCやTLCのセルをSLCモードで使用する技術。通常のMLCやTLCより耐久性と信頼性が向上しますが、使用可能容量は減少します。

・2D NAND: セルを平面的に配置した従来の構造です。

・3D NAND: セルを垂直方向に積層した構造で、現在の主流技術です。高密度化が可能です。 -

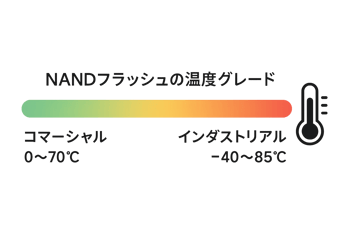

NANDフラッシュの温度グレードは?

NANDフラッシュの主な温度グレードは以下の通りです:

・コマーシャルグレード(Commercial Temperature): 動作温度範囲 0℃~+70℃

・インダストリアルグレード(Industrial Temperature): 動作温度範囲 -40℃~+85℃

用途や環境に応じて適切な温度グレードを選択することが重要です。 -

3D-TLCのロードマップ(Kioxia / Micron) およびレイヤー層について

主要NANDメーカーの3D-TLC技術ロードマップは以下の通りです:

主要NANDメーカーの3D-TLC技術ロードマップは以下の通りです:

KIOXIA/Western Digital:

・Gen 3 (BiCS3): 64層 / 256Gb

・Gen 4 (BiCS4): 96層 / 512Gb - Swissbit検証済み

・Gen 5 (BiCS5): 112層 / 512Gb

・Gen 8: 200層超 / 1Tb

Micron:

・B27C: 96層 / 512Gb (floating gate方式)

・B47T: 176層 / 512Gb (charge trap方式)

・B68S: 200層超 / 1Tb (charge trap方式)

レイヤー数の増加により、容量増大と性能向上が実現されています。 -

NANDフラッシュのブロック消去回数 (SLC, 2D-pSLC, MLC, 3D-TLC, 3D-pSLC)について

NANDフラッシュのブロック消去回数(耐久性)は以下の通りです:

・SLC: 約100,000回

・2D-pSLC: 約20,000~30,000回

・2D-MLC: 約3,000

・3D-TLC: 約3,000回

・3D-pSLC: BiCS3で約30,000回、BiCS5で約100,000回

これらの値は理論値であり、実際の使用環境や条件、ECC能力によって変動します。 -

データ保持期間 (SLC, MLC, 3D-TLC)について

NANDフラッシュのデータ保持期間は、基本的に10年を想定していますが、以下の要因により変動します:

・書き込み回数(P/Eサイクル数)が増えるほど保持期間は短くなります

・使用環境温度が高いほど保持期間は短くなります

・未使用の新品状態では最も長い保持期間を示します -

NANDフラッシュのセル構造について

NANDフラッシュのセル構造は、浮遊ゲート(Floating Gate)または電荷トラップ(Charge Trap)方式を採用しています。

浮遊ゲートは絶縁体で囲まれた導電体にデータを電荷として保存し、電荷トラップは絶縁体内の欠陥に電荷を捕獲する方式です。

SLC、MLC、TLCの書き換え回数の違いは、1セルに格納するビット数の違いによる書き込み精度の要求レベルの差に起因します。

多値セル(MLC、TLC)では、より多くの電圧レベルを区別する必要があり、書き込み・読み出し時の電圧マージンが小さくなるため、セルの劣化に対する耐性が低下します。

そのため、ビット数が増えるほど書き換え回数が減少します。 -

ブロックサイズ (SLC, MLC, 3D-TLC)について

NANDフラッシュのブロックサイズは、セルタイプや世代によって異なります:

・SLC: 一般的に128KB~256KB

・MLC: 一般的に512KB~1MB

・TLC (2D): 一般的に2MB~4MB

・3D-TLC: 一般的に4MB~16MB(世代により最大100MB超)

ブロックは消去の最小単位であり、書き込みはページ単位で行われますが、消去はブロック単位でしか実行できません。このため、データ更新時には「読み出し→修正→消去→書き込み」のサイクルが必要となり、書き込み増幅(WAF)の原因となります。

また、ブロック単位の消去は、一部のデータ破損時にも影響範囲が広がる可能性がありますが、現代のコントローラーはこれを管理するための様々な技術を実装しています。

-

ページサイズ (SLC, MLC, 3D-TLC)について

NANDフラッシュのページサイズは、セルタイプや世代によって異なります:

・SLC: 一般的に2KB~4KB

・MLC: 一般的に4KB~8KB

・3D-TLC: 一般的に8KB~16KB(一部製品で32KB)

ページは書き込みの最小単位であり、ホストからのデータはページ単位でNANDフラッシュに書き込まれます。ページサイズが大きいほど一度に処理できるデータ量が増えますが、小さなデータの更新効率は低下する傾向があります。

-

書込み最小単位について

NANDフラッシュの消去最小単位は「ブロック」です。ブロックは複数のページで構成され、通常以下のサイズを持ちます:

・SLC NAND:128KB~256KB(64~128ページ)

・MLC NAND:512KB~1MB(128~256ページ)

・3D TLC NAND:4MB~16MB(512~1024ページ)

書き込み操作の特性:

・ページ単位でのみ書き込みが可能

・一度書き込まれたページは、そのブロック全体を消去しない限り上書きできない

・ページ内の一部だけを更新することはできない(全ページを書き換える必要がある)

・ページは通常、メインデータ領域とスペア領域(ECCやメタデータ用)で構成

この特性により、小さなデータの更新でも最低1ページ分の書き込みが発生し、書き込み増幅(WAF)の原因となります。また、ページサイズよりも小さなデータを書き込む場合、残りの領域はパディングで埋められるため、効率が低下します。

産業用SSDのコントローラーは、これらの制約を考慮した最適化アルゴリズムを実装し、書き込み効率と耐久性のバランスを取っています。 -

WAFとは?

WAF(Write Amplification Factor:書き込み増幅係数)は、ホスト(ユーザー)が書き込みたいデータ量と、実際にNANDフラッシュメモリに書き込まれるデータ量の比率を表す指標です。

WAFの計算式:

WAF = NANDフラッシュに書き込まれた総データ量 ÷ ホストから書き込まれた総データ量

WAFが発生する主な理由:

・NANDフラッシュの上書き不可特性(新規書き込み前に消去が必要)

・ガーベージコレクション処理

・ウェアレベリング処理

・小サイズデータの書き込み(ページ単位での書き込み)

WAFの値が小さいほどSSDの効率が良く、寿命も長くなります。産業用SSDでは、WAFを最小化するための最適化されたコントローラーアルゴリズムや、用途に応じたオーバープロビジョニング設定が重要です。WAFはSSDのTBW(総書き込み容量)に直接影響するため、耐久性の重要な指標となります。

controller

コントローラ関連Q&A

コントローラが実現する高信頼性と長寿命の仕組みを理解する

-

ウェアレベリングとは?

ウェアレベリングは、NANDフラッシュの書き込み回数に制限があることを考慮し、特定のブロックに書き込みが集中することを防ぐ技術です。

コントローラーが書き込み位置を自動的に分散させることで、各メモリセルの劣化を均一化し、製品全体の寿命を延ばします。これにより、一部のセルが早期に寿命を迎えることを防止し、ストレージ全体の信頼性と耐久性を向上させます。

-

データリフレッシュとは?

データリフレッシュは、電荷量が減少したページやセルを検出し、エラーを訂正し別のブロックへ再書き込みを行いデータエラーを防止する機能です。

これにより、長期間読み出しが多いデータでも信頼性を維持し、データ破損を防止します。 -

FTL (Flash Translation Layer)とは?

FTL(Flash Translation Layer)は、NANDフラッシュの基本的な管理プロセスを実行するソフトウェア層です。主な機能には以下が含まれます:

・論理・物理アドレス変換:ホストが認識する論理アドレスと実際のNAND物理アドレスの対応付け

・ガーベージコレクション:断片化したデータの整理と未使用ブロックの回収

・ウェアレベリング:書き込み位置の分散によるセル劣化の均一化

・バッドブロック管理:不良ブロックの特定と回避

・エラー訂正:データエラーの検出と修正

・SSD並列性管理:複数のNANDチップの同時アクセス制御

・ページアロケーション:効率的なページ割り当て

これらの機能により、NANDフラッシュの物理的制約を隠す(=ブラックボックス化する)のではなく、ホストに対して扱いやすいインターフェースで提供します。 -

論理・物理アドレス変換テーブルとは?

論理・物理アドレス変換テーブルは、ホスト側が認識する論理アドレスと、NANDフラッシュ内の実際の物理アドレスの対応関係を管理するテーブルです。これは住所(論理アドレス)と実際の物理的な場所(物理アドレス)の関係に似ています。

このテーブルにより、ホストは常に同じ論理アドレスにアクセスしていても、コントローラは実際のデータを異なる物理アドレスに書き込むことができます。これによりウェアレベリングやバッドブロック管理、ガーベージコレクションなどの機能が実現され、NANDフラッシュの寿命と性能が最適化されます。 -

ガベージコレクションとは?

ガベージコレクションは、NANDフラッシュの空き領域を確保するための重要な処理です。

NANDフラッシュでは、データの上書きができないため、複数のブロックから有効なデータのみを集めて新しいブロックに移動させ、古いブロックを消去して再利用可能な状態にします。

-

ECC (BCH, LDPC)とは?

ECC(Error Correction Code:誤り訂正符号)は、NANDフラッシュからデータを読み出す際に発生するビットエラーを検出し、自動的に訂正する技術です。NANDフラッシュの微細化や多値化に伴い、ビットエラーの発生率が高まるため、強力なECC技術が不可欠となっています。

主なECC方式には以下があります:

・BCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem):比較的シンプルで短いブロック長に効率的に対応できる方式。SLCなど低ビットエラー率の製品に適しています。

・LDPC(Low-Density Parity-Check):より複雑ですが、高効率の誤り訂正が可能な方式。MLCやTLCなど高ビットエラー率の製品に適しています。

ECCによる訂正処理はデータの信頼性を向上させますが、訂正に時間がかかるため応答速度が低下する場合があります。また、ECCの訂正限界を超える前にデータをリフレッシュすることで、製品の寿命を延ばす工夫も行われています。 -

バッドブロック管理とは?

バッドブロック管理は、読み書きできない、または正しくデータを保持できない不良ブロック(バッドブロック)を特定し、使用を回避するための機能です。

NANDフラッシュは製造時から一定数のバッドブロックを含んでおり、また使用中にも新たなバッドブロックが発生します。

コントローラーは、バッドブロックの情報を記録し、データがこれらのブロックに書き込まれないよう管理します。

また、予備のブロック(スペアブロック)を確保しておき、バッドブロックが発生した場合に代替として使用します。

効果的なバッドブロック管理により、不良ブロックがあっても製品全体の信頼性と寿命を維持することができます。

バッドブロックの数が一定の閾値を超えると、製品の寿命に達したと判断されます。

-

AES/暗号化とは?

AES(Advanced Encryption Standard)は、データを暗号化するための国際標準アルゴリズムです。SSDにおけるAES暗号化は、ストレージ内のデータを保護するためのセキュリティ機能として実装されています。

SSDに実装されたハードウェアAES暗号化の特徴:

・専用ハードウェアで暗号化処理を行うため、ホストCPUに負担をかけません

・128ビット、256ビットなど複数の鍵長をサポート

・データの書き込み時に自動的に暗号化、読み出し時に復号化

・紛失や盗難時のデータ漏洩リスクを軽減

TCG OPAL準拠の自己暗号化ドライブ(SED)では、ユーザー認証と組み合わせることで、より高度なセキュリティを実現します。産業用途や機密データを扱うシステムでは、AES暗号化機能を持つSSDの採用が推奨されます。 -

インターリーブとは?

インターリーブは、複数のダイやプレーンに対して同時並行でデータの読み書きを行うことで、全体的な処理速度を向上させる技術です。NANDフラッシュは応答速度が遅いため、この技術が重要となります。

インターリーブの仕組み:

・データを複数のダイ/プレーンに分散配置

・各ダイに対して並列にコマンドを発行

・一つのダイが処理中でも、他のダイに対して新たな処理を開始可能

これにより、特にシーケンシャルアクセス時の読み書き速度が大幅に向上します。高性能SSDでは、複数のNANDチップと多チャネル構成を活用した高度なインターリーブ技術により、高いパフォーマンスを実現しています。 -

TRIMとは?

TRIMは、オペレーティングシステムがSSDに対して、特定のデータブロックが不要になったことを通知するコマンドです。

従来のHDDでは、ファイルを削除してもデータ自体は上書きされるまでディスク上に残りますが、SSDではTRIMコマンドにより以下の利点が得られます:

・ガーベージコレクションの効率化:不要なデータを事前に無効化することで、ガーベージコレクションの処理負荷を軽減

・書き込みパフォーマンスの維持:未使用領域を事前に消去しておくことで、新規書き込み時の遅延を防止

・SSDの寿命延長:不要なデータの移動や保持による余分な書き込みを削減

TRIMはOSとSSDの両方がサポートしている必要があり、主要なOSやファイルシステムでは標準的にサポートされています。産業用途では、システム要件に応じてTRIM機能の有効/無効を選択できる製品が提供されています。 -

セキュアイレース、サニタイズとは?

セキュアイレースとサニタイズは、SSD内のデータを完全に消去するための機能です:

・セキュアイレース:ATA規格で定義された消去コマンドで、ディスク全体をゼロで上書きします。ただし、代替処理された不良セクタ領域は消去されない場合があります。

・サニタイズ:より新しい規格で、代替処理された不良セクタや非割り当てエリアを含む全ユーザーエリアを消去します。進行状況の把握が可能で、より確実な消去が実現できます。

これらの機能は以下の目的で使用されます:

1. セキュリティ対策:機密データの完全消去

2. SSDのパフォーマンス回復:使い込みによる速度低下の解消 -

オーバプロビジョニングとは?

オーバープロビジョニングは、SSDの物理的な総容量の一部(通常は7~28%程度)をユーザーがアクセスできない予備領域として確保する技術です。この予備領域は以下の目的で使用されます:

・SSDの耐久性向上:書き込み集中時の負荷分散やウェアレベリングの効率化

・ランダムライトパフォーマンスの向上:ガーベージコレクション用の作業領域確保オーバープロビジョニングの割合が大きいほど、一般的にSSDの性能と寿命は向上しますが、ユーザーが使用できる容量は減少します。産業用SSDでは、用途に応じて最適なオーバープロビジョニング率を選択できる製品も提供されています。

-

クリッピングとは?

クリッピングとは、SSDの設定を変更し、物理的に搭載されている容量よりも小さい容量として動作させる機能です。例えば、256GBの製品を160GBとして利用するといった使い方が可能です。

クリッピングの主な目的:

・製品ラインナップに必要な低容量モデルがない場合に、ホスト互換性を確保

・既存のHDDと同じ容量にすることで、システム移行を容易にする

・実質的なオーバープロビジョニング領域を増やし、性能と耐久性を向上

クリッピングされた未使用領域は、オーバープロビジョニング領域に割り当てることも出来るため、SSDの性能と寿命の向上に寄与します。 -

TCG OPALとは?

TCG OPAL(Trusted Computing Group OPAL)は、ストレージデバイスのセキュリティ規格で、自己暗号化ドライブ(SED)の機能と管理方法を標準化したものです。

OPAL準拠のSSDの主な特徴:

・ハードウェアベースの自己暗号化:ホストCPUに負担をかけずに高速な暗号化を実現

・独立したセキュリティ機能:OSやホストソフトウェアに依存せず動作

・階層的なアクセス制御:複数のユーザーや権限レベルの設定が可能

・事前起動認証:OS起動前にユーザー認証を要求可能

産業用途では、機密データの保護や規制要件への対応、盗難・紛失時のデータ漏洩防止などの目的でTCG OPAL準拠のSSDが採用されています。標準化されたインターフェースにより、様々な管理ソフトウェアとの互換性も確保されています。 -

サーマルスロットリングとは?

サーマルスロットリングは、SSDの温度が設定された閾値を超えた場合に、自動的に処理能力を一時的に制限し熱による故障を防ぐ為の保護機能です。

サーマルスロットリングの仕組み:

・内蔵温度センサーによる常時監視

・温度閾値を超えると段階的にパフォーマンスを制限

・危険温度に達すると、データ保護のために強制的にシャットダウン

この機能により、以下のメリットがあります:

・コンポーネントの熱による損傷防止

・SSDの長期信頼性確保

産業用途では、高温環境での動作が求められるため、広い温度範囲で安定動作するよう設計されたSSDが提供されています。また、温度管理のためのSMART情報モニタリングも重要な機能となります。 -

ダイレクトWrite と pSLCキャッシュライトの比較

SSDの書き込み方式には、主に以下の2種類があります:

【ダイレクトWrite】

・データを直接NANDフラッシュの目的領域に書き込む方式

・一般的に安定した書き込み性能を提供【pSLCキャッシュライト】

・一時的に高速なpSLC領域(SLCモードで動作するTLC領域)にデータを書き込む方式

・キャッシュ領域内では非常に高速な書き込みが可能

・キャッシュが満杯になると速度が大幅に低下する可能性がある産業用途では、アプリケーションの書き込みパターンに応じて適切な方式を選択することが重要です。

storage

ストレージ(モジュール)関連Q&A

製品単体のそれぞれの特徴や仕組み特性を理解する

-

ストレージの種類について

ストレージは、フォームファクター(物理的な形状・サイズ)、インターフェース、用途などによって様々な種類に分類されます。ここでは産業用途に特化したアプリケーション別で解説します:

【フォームファクター別】

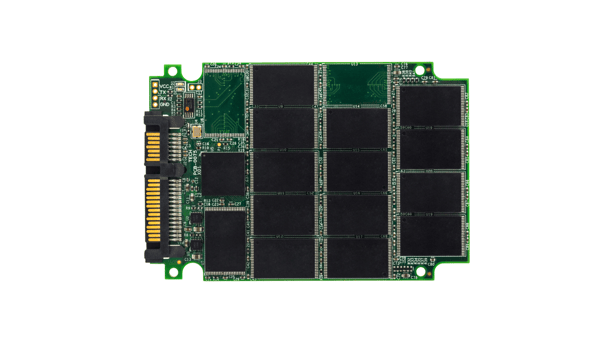

2.5インチSSD:産業用PC・サーバー、医療機器、通信インフラ向け

M.2 SSD:小型フォームファクター(2242/2280など)、組み込みシステム、IoTゲートウェイ向け

mSATA/Half-Slim:小型組み込み機器、POS端末、車載システム向け

CFast/CFexpress:産業用カメラ、マシンビジョン、放送機器向け

SD/microSD:IoTセンサー、監視カメラ、ドライブレコーダー向け【インターフェース別】

SATA:産業用PC、FA装置など広く普及した標準インターフェース

PCIe/NVMe:高速処理が必要なエッジコンピューティング、データ収集システム向け

USB:産業用外付けストレージ、バックアップシステム向け

SD/eMMC:組み込みシステム、車載機器向け【用途別】

産業オートメーション向け:工場自動化、FA装置、ロボット制御

エンタープライズ向け:サーバー、データセンター、通信インフラ

医療向け:画像診断装置、電子カルテシステム、医療機器

交通・輸送向け:鉄道システム、車載機器、航空機器

組み込み向け:IoTデバイス、POS端末、監視カメラ、デジタルサイネージ

防衛・軍事向け:高度なセキュリティと耐環境性能が求められる用途産業用途では、信頼性、耐久性、長期供給保証、広温度範囲対応(-40℃~+85℃)、電源保護機能などを考慮した専用設計の製品が提供されています。

-

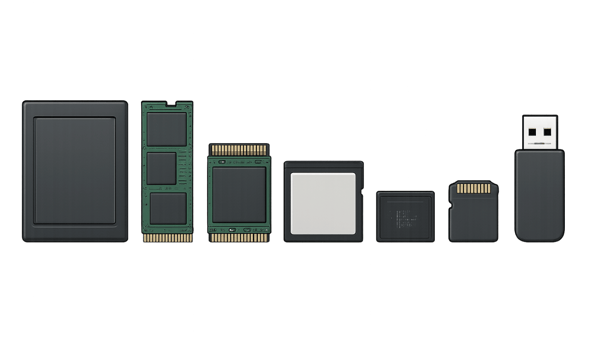

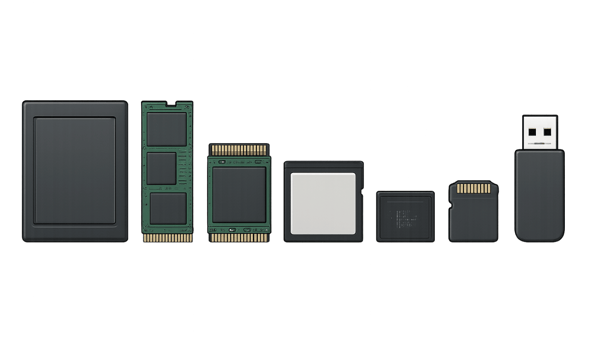

フォームファクターの種類について

ストレージのフォームファクター(物理的な形状・サイズ)は、SSD、カード型、組み込み型の3カテゴリーに分類されます。ここでは産業用途に特化したアプリケーション別で解説します:

【SSD】

2.5インチ SSD(100×70×7mm):産業用PC、医療機器、FA装置

M.2 SSD(2242/2260/2280/22110):組み込みシステム、IoTゲートウェイ、エッジコンピューティング

mSATA(50.8×29.85×4.85mm):POS端末、車載システム、小型組み込み機器

Half-Slim SATA(54×39×4mm):超小型産業用PC、ネットワーク機器

U.2(2.5インチ/PCIe):エンタープライズサーバー、データセンター

【カード型】

CompactFlash (CF)(43×36×3.3mm / 5mm):産業用レガシーシステム、医療機器、通信機器

CFast(42.8×36.4×3.6mm):産業用カメラ、マシンビジョン、医療用画像機器

CFexpress(Type A/B/C):高速産業用カメラ、4K/8K映像機器

SD/microSD(32×24mm / 15×11mm):IoTセンサー、監視カメラ、ドライブレコーダー

【組み込み型】

eMMC(11.5×13mm):車載インフォテインメント、産業用タブレット

BGA SSD(基板直付け):超小型組み込みシステム、医療用機器

USB DOM(USBコネクタサイズ):シンクライアント、産業用コントローラ

産業用途では、設置スペース、温度範囲(-40℃~+85℃)、耐振動性、長期供給保証を考慮して選定します。 -

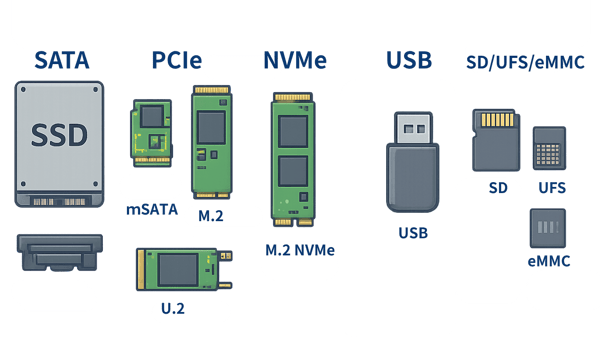

インターフェイスの種類について

ストレージデバイスの主なインターフェース(接続方式)は以下の通りです:

ストレージデバイスの主なインターフェース(接続方式)は以下の通りです:

【SATA(Serial ATA)】

・広く普及した標準インターフェース

・SATA 3.0:最大6Gbps(理論値、実効速度約550MB/s)

・2.5インチ、mSATA、M.2(B-key)などで使用【PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)】

・高速なシリアル接続インターフェース

・PCIe 3.0 x4:最大32Gbps(理論値、実効速度約3.5GB/s)

・PCIe 4.0 x4:最大64Gbps(理論値、実効速度約7GB/s)

・M.2(M-key)、U.2、アドインカードなどで使用【NVMe(Non-Volatile Memory Express)】

・PCIeベースの高速ストレージ向けプロトコル

・低レイテンシ、高いIOPS、並列処理に最適化

・PCIeインターフェースを使用【USB(Universal Serial Bus)】

・外付けストレージ向けの汎用インターフェース

・USB 3.2 Gen 2:最大10Gbps(理論値)

・ポータブルSSDやフラッシュドライブで使用【SD/UFS/eMMC】

・組み込み向けの小型ストレージインターフェース

・SD UHS-II:最大312MB/s(理論値)

・eMMC 5.1:最大400MB/s(理論値)産業用途では、要求される性能、消費電力、互換性、長期供給などを考慮して適切なインターフェースを選択することが重要です。

-

ストレージの用途・目的

ストレージデバイスは、用途や目的に応じて最適化された製品が提供されています:

【一般用途】

・OS/アプリケーション起動用:高速なランダムアクセス性能が重要

・データ保存用:大容量と信頼性が重要

・キャッシュ/バッファ用:低レイテンシと高IOPS(1秒あたりの入出力操作数)が重要【産業用途】

・工場自動化:高い信頼性、広温度範囲対応、長期供給

・医療機器:高い信頼性、データ整合性、認証対応

・交通/輸送:耐振動・耐衝撃性、広温度範囲対応

・監視/セキュリティ:連続書き込み耐性、電源保護機能

・POS/キオスク:長期安定動作、セキュリティ機能

・通信インフラ:高信頼性、リモート管理機能【特殊要件】

・高温環境(-40℃~+85℃以上):特殊な温度グレード製品

・防衛/軍事:高度なセキュリティ、耐環境性能

・航空宇宙:極限環境での信頼性、認証対応

・データセンター:高いTBW、電力効率、管理機能

産業用途では、アプリケーション固有の要件に合わせて、適切な耐久性、信頼性、セキュリティ機能を持つストレージソリューションを選定することが重要です。 -

ワークロードとは?

ワークロードとは、SSDに対する実際の使用パターンや負荷の特性を指します。SSDの性能や寿命は、適用されるワークロードによって大きく異なります。

ワークロードのタイプ:

・データベース:小ブロックサイズのランダム読み書きが多い

・ビデオストリーミング:大ブロックサイズのシーケンシャル読み出しが主体

・ログ記録:小〜中ブロックサイズのシーケンシャル書き込みが頻繁

産業用途では、アプリケーション固有のワークロードに最適化されたSSDを選定することが重要です。ブロックサイズの大小だけでなく、アクセスパターンや環境条件を総合的に考慮する必要があります。 -

シーケンシャルアクセスを重視するアプリケーション/NANDタイプについて

シーケンシャルアクセス(連続的なデータの読み書き)を重視するアプリケーションには、以下のような例があります:

・セキュリティカメラの映像記録

・データバックアップシステム

・メディアコンテンツの再生/保存

これらのアプリケーションに最適なNANDタイプ:

・pSLC:コストパフォーマンスと耐久性のバランスが良く、多くの産業用途に最適

・3D TLC:大容量、高速書き込みでコストパフォーマンスに優れています。

シーケンシャルアクセス主体のワークロードでは、大容量データの連続転送効率が重要となるため、インターリーブ技術や最適化されたキャッシュ戦略を持つコントローラーが効果的です。 -

ランダムアクセスを重視するアプリケーション/NANDタイプについて

ランダムアクセス(不連続な位置へのデータの読み書き)を重視するアプリケーションには、以下のような例があります:

・産業用制御システム

・FAシステム

・データベース(特にOLTP:オンライントランザクション処理)

・オンライン取引システム

・仮想化環境

これらのアプリケーションに最適なNANDタイプ:

・SLC:最高のランダムアクセス性能と耐久性を提供

・pSLC:コスト効率と性能のバランスが良く、多くの産業用途に適する

ランダムアクセス主体のワークロードでは、高IOPS(1秒あたりの入出力操作数)が重要となるため、高性能コントローラーやDRAMキャッシュを搭載したSSDが推奨されます。また、ガーベージコレクションの効率化のため、適切なオーバープロビジョニングも重要です。 -

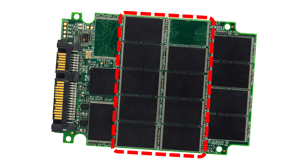

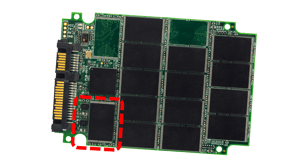

フラッシュストレージの主要BOM構成について

フラッシュストレージの主要な部品構成(BOM:Bill of Materials)は以下の通りです:

フラッシュストレージの主要な部品構成(BOM:Bill of Materials)は以下の通りです:

・NANDフラッシュメモリチップ:データを保存する主要コンポーネント

・コントローラーIC:NANDの管理、ホストとの通信、データ処理を担当

・DRAM/SRAMチップ(搭載モデルの場合):キャッシュやFTL管理テーブル用

・PCB(プリント基板):各コンポーネントを実装する基板

・コネクタ:ホストとの接続インターフェース

・ファームウェア:コントローラーを動作させるソフトウェア

産業用SSDでは、これらのコンポーネントの選定と品質管理が特に重要で、温度特性、長期信頼性、部品の供給安定性などが考慮されます。また、BOM固定(部品変更の制限)により、製品の一貫性と長期供給を保証しています。 -

DRAM搭載・非搭載のメリット・デメリット

SSDにおけるDRAM搭載・非搭載の特性比較:

【DRAM搭載】

メリット:

・FTL管理テーブルの高速アクセスによるパフォーマンス向上

・特にランダムアクセス性能の大幅な向上

・ガーベージコレクション効率の向上による寿命延長

デメリット:

・コスト増加

・部品調達の複雑化と納期への影響

・DRAM部品のPCN(製品変更通知)による影響

・消費電力の増加

【DRAM非搭載(DRAMレス)】

メリット:

・低コスト

・電源断時の消失データ量の低減(管理テーブルがNANDに直接保存)

・部品点数の削減による信頼性向上の可能性

・消費電力の削減

デメリット:

・パフォーマンス低下(特にランダムアクセス時)

・ホストメモリバッファ(HMB)使用時のホスト依存性

・NANDへの書き込み増加による耐久性低下の可能性

用途に応じた適切な選択が重要で、高性能が求められる用途ではDRAM搭載モデル、コスト効率や省電力が重視される用途ではDRAMレスモデルが適しています。 -

TBWとは?

TBW(Total Bytes Written:総書き込みバイト数)は、SSDの保証期間内に書き込み可能なデータの総量を表す耐久性指標です。通常はテラバイト(TB)単位で表されるため、Total Terabytes Writtenとも呼ばれます。

TBWの意味:

・SSDの寿命を定量的に示す指標

・保証期間内に書き込める最大データ量

・NANDフラッシュの種類、容量、オーバープロビジョニング率により異なる

産業用途では、アプリケーションの予想書き込み量に基づいて、十分なTBW値を持つSSDを選定することが重要です。また、SMARTモニタリングにより、実際の使用状況に基づいた寿命予測も可能です。 -

DWPDとは?

DWPD(Drive Writes Per Day:1日あたりのドライブ書き込み回数)は、SSDの耐久性を表す指標の一つで、保証期間中に1日あたりSSD全容量の何倍のデータを書き込めるかを示す値です。

DWPDの計算式:

DWPD = TBW ÷ (ドライブ容量 × 保証期間の日数)

例えば、256GBのSSDで5年保証、TBWが700TBの場合:

DWPD = 700TB ÷ (0.256TB × 365日 × 5年) ≈ 1.5DWPD

これは、5年間毎日、SSD容量の1.5倍のデータを書き込んでも保証範囲内であることを意味します。

DWPDの特徴:

・容量の異なるSSD間で耐久性を比較しやすい

・日々の使用パターンに基づいた選定が容易

・用途別の目安:一般オフィス用途(0.1〜0.5DWPD)、データベース(1〜5DWPD)、ログ記録(5〜10DWPD以上)

産業用途では、アプリケーションの書き込み頻度に応じて適切なDWPD値を持つSSDを選定することが重要です。ウェアレベリングなどの技術により、実際の耐久性はDWPD値を上回ることもあります。 -

Client model / Enterprise modelとは?

SSDは主に以下の2つのカテゴリに分類されます:

【クライアントモデル(Client Model)】

・一般的なPC、ノートPC、コンシューマー向け機器向け

・コスト効率を重視した設計

・比較的低いDWPD値(0.1〜0.5DWPD程度)

・限定的な保証期間(通常2〜3年)

・省電力設計が多い

・一般的なワークロードに最適化

【エンタープライズモデル(Enterprise Model)】

・サーバー、データセンター、ミッションクリティカルな産業用途向け

・信頼性と耐久性を重視した設計

・高いDWPD値(1〜10DWPD以上)

・長期保証(3〜5年以上)

・電力損失保護機能を標準搭載

・24時間365日の連続稼働を想定

・高負荷ワークロードに最適化

・高度なエラー検出・訂正機能

産業用途では、アプリケーションの重要度や要求仕様に応じて、適切なモデルを選定することが重要です。 -

PLP電断時のデータ保護機能について

PLP(Power Loss Protection:電源喪失保護)は、予期せぬ電源断が発生した際にデータの整合性を保護するための機能です。

電源断時のデータ破損を大幅に低減し、産業用途で求められる高い信頼性を実現しています。 -

ファイルシステムとは?

ファイルシステムは、ストレージデバイスに保存されたデータを管理し、効率的に操作するための基本的なソフトウェア構造です。主な機能には以下があります:

・データの階層的な整理と保存

・ファイルの命名と識別

・ファイルの作成、読み取り、更新、削除の管理

・ストレージ空間の効率的な割り当てと回収

・データの整合性と信頼性の確保

主なファイルシステムの種類:

・FAT16、FAT32、NTFS、exFAT,ext4

Contact

お問い合わせ

詳細の問い合わせご希望の方は下記のボタンよりお問い合わせください。